Treize ans après la tragédie du vol Air France reliant Rio de Janeiro à Paris CDG, et après un premier non-lieu en 2019 cassé en appel, Air France et Airbus se retrouvent ces jours-ci devant le tribunal correctionnel de Paris pour une énième confrontation avec la justice qui devrait durer trois mois.

Bref rappel des faits. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 décolle de Rio de Janeiro. Le vol est assuré par un Airbus A330.

A 02h10 du matin, l’avion en vol de croisière a entamé la traversée de l’Atlantique. Il fait nuit noire et la proximité du front inter tropical provoque des turbulences.

Un des pilotes prévient les personnels de cabine : « dans deux minutes là, on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant, il faudrait vous méfier là », et il ajoute qu’il les « rappelle dès qu’on est sorti de là ».

A cet instant les indicateurs de vitesse de l’avion, les sondes « Pitot », vont givrer et cesser de fonctionner pendant quelques instants ayant pour effet de désengager le pilote automatique et de priver l’équipage des indications de vitesse.

Celui-ci ne comprend pas tout de suite ce qu’il se passe et cabre l’avion. Dans cette position, l’avion perd sa portance. Il décroche. S’ensuit une folle descente vers l’océan avec cette terrible dernière phrase de l’équipage quelques secondes avant l’impact : "On va taper".

Au centre de contrôle des opérations aériennes d’Air France, un service qui fonctionne H24 et qui suit tous les avions de la compagnie, les messages adressés automatiquement depuis l’avion par le système ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) ne laissent pas vraiment de doute au fur et à mesure qu’ils arrivent.

Problème sur les commandes de vol, perte centrale à inertie, panne des calculateurs, chute de 14 000 pieds minute… La sidération envahit chacun.

Le jour se lève, un jour tragique pour les familles des victimes et Air France, qui va devoir annoncer la plus grave catastrophe aérienne de toute son histoire.

Bref rappel des faits. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 décolle de Rio de Janeiro. Le vol est assuré par un Airbus A330.

A 02h10 du matin, l’avion en vol de croisière a entamé la traversée de l’Atlantique. Il fait nuit noire et la proximité du front inter tropical provoque des turbulences.

Un des pilotes prévient les personnels de cabine : « dans deux minutes là, on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant, il faudrait vous méfier là », et il ajoute qu’il les « rappelle dès qu’on est sorti de là ».

A cet instant les indicateurs de vitesse de l’avion, les sondes « Pitot », vont givrer et cesser de fonctionner pendant quelques instants ayant pour effet de désengager le pilote automatique et de priver l’équipage des indications de vitesse.

Celui-ci ne comprend pas tout de suite ce qu’il se passe et cabre l’avion. Dans cette position, l’avion perd sa portance. Il décroche. S’ensuit une folle descente vers l’océan avec cette terrible dernière phrase de l’équipage quelques secondes avant l’impact : "On va taper".

Au centre de contrôle des opérations aériennes d’Air France, un service qui fonctionne H24 et qui suit tous les avions de la compagnie, les messages adressés automatiquement depuis l’avion par le système ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) ne laissent pas vraiment de doute au fur et à mesure qu’ils arrivent.

Problème sur les commandes de vol, perte centrale à inertie, panne des calculateurs, chute de 14 000 pieds minute… La sidération envahit chacun.

Le jour se lève, un jour tragique pour les familles des victimes et Air France, qui va devoir annoncer la plus grave catastrophe aérienne de toute son histoire.

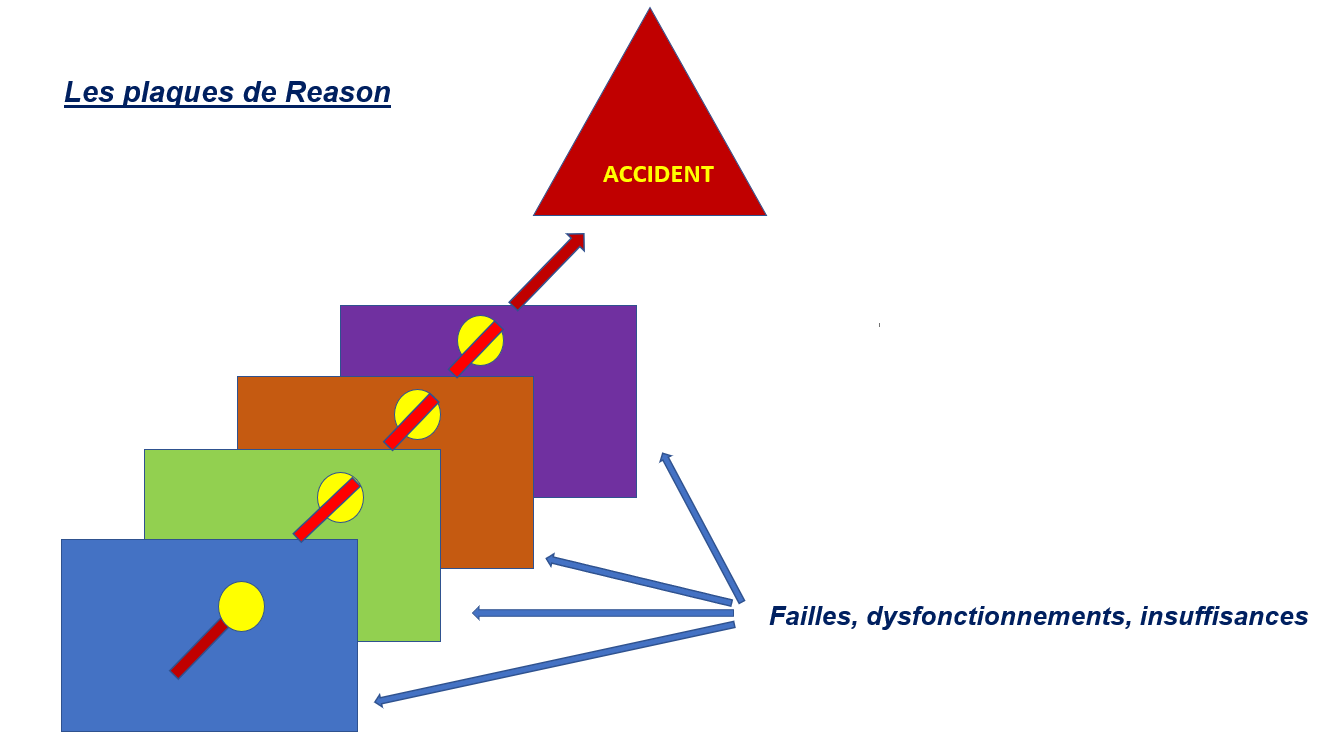

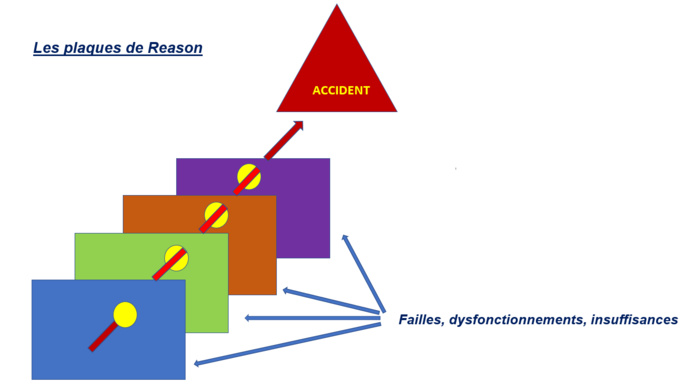

La théorie des plaques de Reason

A la justice de le dire mais ce qui est sûr et comme souvent dans ce genre d’accident, le drame est consécutif à une série de failles, de disfonctionnements ou d’insuffisances dans la chaine de sécurité censée « protéger » le vol.

Prises individuellement, elles ne conduisent pas à la catastrophe. Conjuguées ensemble elle le peuvent.

Ces dispositifs de sécurité, James Reason, un professeur de psychologie anglais qui a enseigné à l’université de Manchester de 1977 à 2001 en a fait un modèle que tout spécialiste de la sécurité aérienne connait aujourd’hui : le modèle des plaques de Reason. Un chapitre incontournable au programme de formation des personnels navigants.

Pour faire simple et comme le montre le dessin ci-dessus, chaque maillon de la chaine de sécurité d’un vol est symbolisé par une plaque. Un bouclier chargé de parer à un dysfonctionnement.

Si aucun de ces boucliers n’est intègre, si sur chacun existe des faiblesses permettant au risque de « passer », la situation est accidentogène.

Formation et informations aux équipages A330

Quelles sont, dans le cadre de l’accident du vol AF 447, les plaques dont la chambre de l’instruction de la Cour d’appel estime qu’il y a eu des faiblesses ?

Pour Air France, la formation des équipages de la compagnie est jugée comme pas suffisamment « adaptée face à des indications de vitesse erronées suite au givrage des sondes Pitot ».

Pour Airbus, il y a eu une sous-estimation de la « gravité des défaillances des sondes anémométriques équipant l’aéronef A330 en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour informer d’urgence les équipages des sociétés exploitantes et contribuer à les former efficacement. »

Les « plaques » donc de la formation et de l’information, pointées par le tribunal et concernant les deux seuls prévenus retenus par la justice : Air France et Airbus.

Pour Air France, la formation des équipages de la compagnie est jugée comme pas suffisamment « adaptée face à des indications de vitesse erronées suite au givrage des sondes Pitot ».

Pour Airbus, il y a eu une sous-estimation de la « gravité des défaillances des sondes anémométriques équipant l’aéronef A330 en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour informer d’urgence les équipages des sociétés exploitantes et contribuer à les former efficacement. »

Les « plaques » donc de la formation et de l’information, pointées par le tribunal et concernant les deux seuls prévenus retenus par la justice : Air France et Airbus.

Air France et Airbus : les deux seuls prévenus

Ces deux grands acteurs de l’aéronautique se défendront bien sûr lors du procès.

Air France avait bien évidemment, dans ses procédures, une formation IAS douteuse (IAS pour Indicated Air Speed) des équipages, agréée par les autorités de tutelle, et s’emploiera à démontrer son sérieux en la matière.

Le programme de la formation 2008/2009 de la compagnie introduit « un briefing sur les anomalies d’indications de vitesse pour toutes les phases de vol, accompagné d’une mise en pratique en simulateur en montée peu après le décollage ».

Une formation au simulateur effectuée par l’équipage du vol AF 447 mais, c’est vrai, durant une phase de montée et non en configuration « vol de croisière haute altitude ». Air France avait privilégié cette phase de vol, « en montée » où l’avion évolue encore près du sol et où il faut donc rapidement réagir.

Quand à Airbus, le constructeur, il peut justifier de la publication régulière depuis 2007 de ce qu’on appelle un BS (bulletin de service) régulièrement révisé et proposant de commencer à remplacer les sondes par un modèle plus efficace.

Lourdeur des procédures ? Inertie au sein de ces très grandes entreprises ? Air France a réagi aux propositions de modifications des sondes en lançant une modification de toutes les sondes sur l’ensemble de sa flotte A330/A340.

La note technique date du 27 avril 2009, un mois pratiquement avant la catastrophe. L’A330 F-GZCP impliqué n’avait pas encore bénéficié de la modification…

Air France avait bien évidemment, dans ses procédures, une formation IAS douteuse (IAS pour Indicated Air Speed) des équipages, agréée par les autorités de tutelle, et s’emploiera à démontrer son sérieux en la matière.

Le programme de la formation 2008/2009 de la compagnie introduit « un briefing sur les anomalies d’indications de vitesse pour toutes les phases de vol, accompagné d’une mise en pratique en simulateur en montée peu après le décollage ».

Une formation au simulateur effectuée par l’équipage du vol AF 447 mais, c’est vrai, durant une phase de montée et non en configuration « vol de croisière haute altitude ». Air France avait privilégié cette phase de vol, « en montée » où l’avion évolue encore près du sol et où il faut donc rapidement réagir.

Quand à Airbus, le constructeur, il peut justifier de la publication régulière depuis 2007 de ce qu’on appelle un BS (bulletin de service) régulièrement révisé et proposant de commencer à remplacer les sondes par un modèle plus efficace.

Lourdeur des procédures ? Inertie au sein de ces très grandes entreprises ? Air France a réagi aux propositions de modifications des sondes en lançant une modification de toutes les sondes sur l’ensemble de sa flotte A330/A340.

La note technique date du 27 avril 2009, un mois pratiquement avant la catastrophe. L’A330 F-GZCP impliqué n’avait pas encore bénéficié de la modification…

Les sondes Pitot

Autre plaque avec un trou, les sondes Pitot fournies par Thales.

Défaillantes pendant quelques instants suite à un givrage les indications erronées qu’elles ont fournies ont désorienté l’équipage.

Agréées, elles avaient cependant la particularité de pouvoir, dans des circonstances très particulières de givrage, connaitre « une dégradation réversible et temporaire, autour d’une à deux minutes mais générant des indications de vitesse douteuse ou erronée ».

Une petite faille donc qui, comme le démontre Reason, vient prendre sa place dans l’enchainement catastrophique.

Conformes aux normes et à la règlementation de l’époque, l’entreprise Thalès n’est pas mise en cause. « Nous ne sommes pas appelés en responsabilité dans ce procès » nous a confirmé Patrick Caine, PDG de Thalès, lors d’un entretien avec TourMaG.

Défaillantes pendant quelques instants suite à un givrage les indications erronées qu’elles ont fournies ont désorienté l’équipage.

Agréées, elles avaient cependant la particularité de pouvoir, dans des circonstances très particulières de givrage, connaitre « une dégradation réversible et temporaire, autour d’une à deux minutes mais générant des indications de vitesse douteuse ou erronée ».

Une petite faille donc qui, comme le démontre Reason, vient prendre sa place dans l’enchainement catastrophique.

Conformes aux normes et à la règlementation de l’époque, l’entreprise Thalès n’est pas mise en cause. « Nous ne sommes pas appelés en responsabilité dans ce procès » nous a confirmé Patrick Caine, PDG de Thalès, lors d’un entretien avec TourMaG.

Responsable ou coupable ?

La Direction Générale de l’Aviation Civile Française (DGAC) ainsi que l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) étaient également au courant des problèmes de givrage des sondes et d’indications de vitesses erronées rapportées par bon nombre d’équipages bien avant la catastrophe du Rio-Paris.

Là aussi les experts pointent un manque d’action pour mieux informer l’ensemble des opérateurs sur ces sujets.

Enfin, la plaque « conscience de la situation par l’équipage » déjà fragilisée par les indications de vitesse erronées s’est révélée encore plus vulnérable ce soir-là, dans une nuit noire et avec une visibilité nulle.

Bien difficile dans tous ces enchainements de déterminer qui va basculer de la responsabilité à la culpabilité.

Là aussi les experts pointent un manque d’action pour mieux informer l’ensemble des opérateurs sur ces sujets.

Enfin, la plaque « conscience de la situation par l’équipage » déjà fragilisée par les indications de vitesse erronées s’est révélée encore plus vulnérable ce soir-là, dans une nuit noire et avec une visibilité nulle.

Bien difficile dans tous ces enchainements de déterminer qui va basculer de la responsabilité à la culpabilité.

![Vietnam : j'ai testé pour vous le circuit "Saveurs" Nouvelles Frontières [ABO] Vietnam : j'ai testé pour vous le circuit "Saveurs" Nouvelles Frontières [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93206193-65216390.jpg?v=1766125978)

![SNCF : plongée au cœur de la sûreté ferroviaire [ABO] SNCF : plongée au cœur de la sûreté ferroviaire [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93142881-65205714.jpg?v=1765884157)

![Wellness : la montée en puissance de l’hospitalité holistique dans le haut de gamme [ABO] Wellness : la montée en puissance de l’hospitalité holistique dans le haut de gamme [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93232679-65210495.jpg?v=1765910520)

![De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO] De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93247694-65219608.jpg?v=1765984636)

![Un monde déraisonnable ! [ABO] Un monde déraisonnable ! [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93193828-65180632.jpg?v=1765732729)

![Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO] Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93097424-65117969.jpg?v=1765467238)

![Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO] Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93121805-65132275.jpg?v=1765376221)